为中国文学国际化铺设坚实道路。

文|陆志宙

译林出版社(以下简称“译林社”)自1988年成立以来,始终致力于实现世界文学出版的愿景,出版世界文学背景下的中国文学、中国文学映衬下的世界文学,以此共同构建文学的想象世界与我们的精神家园。

2007年起,译林社全面展开“走出去”工作,通过“代理中国作家”与“培育本社原创作家”双轨并行模式,推动版权输出向高质量、深层次发展,成效显著。截至2024年底,译林社共输出版权项目731种(不含向港、澳、台地区输出项目),涵盖43个语种,与全球56个国家的166家出版机构建立稳定合作关系。2016年至2024年连续九年荣获“中国图书海外馆藏影响力出版100强”,连续十年入选“国家文化出口重点企业”。在“走出去”实践中,以李敬泽、格非、刘亮程、鲁敏、徐风、阿乙等作家作品为代表的原创文学作品表现尤为突出,共输出近50种外文版版权,落地效果显著,成为国际传播领域的亮点案例,为中国文学的世界表达提供了有力支撑。

积极培育优质原创文学,夯实“走出去”内容基石

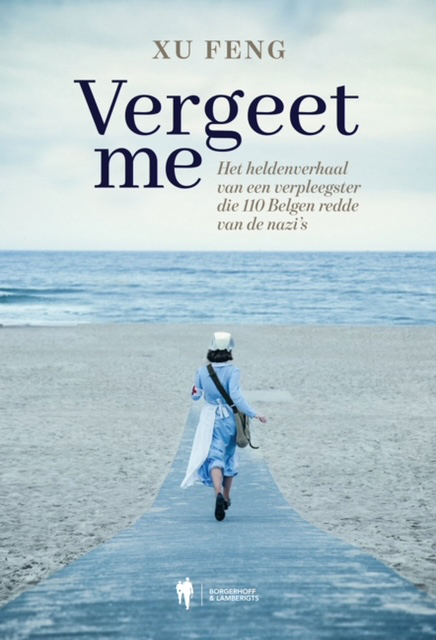

译林社作为国内文学出版领域的重要力量,近十年,在深耕一流外国文学的同时,积极响应“多出原创精品”的号召,结合自身发展需求,高起点、高品质开创并深耕原创文学出版,短短几年间即斩获中国出版政府奖、中华优秀出版物奖图书奖、茅盾文学奖、鲁迅文学奖等重要奖项,构筑起优质原创文学出版与一流外国文学出版相得益彰的世界文学出版格局。格非长篇小说《望春风》获中华优秀出版物奖提名奖、江苏省“五个一工程”奖、年度“中国好书”,并入选国家出版基金项目,几乎包揽当年所有权威媒体好书荣誉;夏立君的散文《时间的压力》、何平的评论集《批评的返场》、竺祖慈的翻译作品《小说周边》获鲁迅文学奖;刘亮程的《捎话》、叶舟的《敦煌本纪》、鲁敏的《金色河流》分别入选茅盾文学奖前十;叶兆言的《南京传》荣获“南京礼物”、施耐庵文学奖等十多种大奖;刘亮程的《本巴》获第十一届茅盾文学奖;徐风的《忘记我》入选中宣部主题出版重点出版物。与此同时,由著名学者、南京师范大学教授何平主编的旨在推动中国青年文学图书出版的“现场文丛”,已出版陈思安的《活食》、周恺的《侦探小说家的未来之书》、杨知寒的《一团坚冰》、丁颜的《雪山之恋》等6部作品,备受好评。其中,《一团坚冰》荣获2023年宝珀理想国文学奖首奖。这些优质原创文学作品为译林社“走出去”工作的扎实推进与稳定发展提供了坚实的内容基石。

拓展多元化的版权输出渠道,助推中国文学高质量“走出去”

译林社主要通过以下渠道推动原创文学“走出去”。其一,依托已有国际版权合作渠道,实施“以引进带输出”策略,凭借多年积累的国际版权合作关系,与法国阿歇特出版集团、美国西蒙与舒斯特出版公司等国际知名出版商开展深度合作,推动中国文学作品的海外传播。其二,建立海外专业代理机制,实现版权输出的专业化运营。译林社通过委托意大利、法国等国的专业代理机构,成功输出多部中国文学作品的版权,有效提升了作家及其作品在国际市场的知名度与影响力。其三,开展外延式、非资本式合作,构建长效发展机制。如成立江苏求真译林出版有限公司,专门从事中国图书对外出版,为中国文学的国际传播开辟新路径。

此外,译林社还积极拓展更加多元化的版权输出渠道,努力寻求与大使馆、汉学家、文学推广机构等渠道资源合作,实现“走出去”专业化高质量发展。例如在中宣部主题出版重点出版物选题《忘记我》中文版出版的短短6个月内,译林社设法联系比利时出版商协会、中国驻比利时大使馆等机构,将荷兰文版和法文版版权输出至比利时,并在中比建交50周年纪念日举行了隆重的版权输出签约仪式。2022年8月17日,《忘记我》荷语版新书发布会在布鲁塞尔中国文化中心举行;2023年10月,《忘记我》法文版在比利时布鲁塞尔首发;中国驻比利时大使曹忠明、作家徐风等出席并为新书揭幕。两次活动反响热烈,新华社、中国日报、外交部等中央级媒体、部委网站和比利时媒体纷纷报道。中国驻比利时大使馆为此向译林社致以感谢信,称赞译林社“积极拓展版权输出与合作,成功将中比人民交往相知的友好故事传递给广大比利时读者,为中比文学交流搭建了平台”。

优质翻译,搭建中国文学走向世界的稳固桥梁

译林社多年来已建设起一支功底扎实、精干敬业的翻译家、汉学家团队,为“走出去”图书的翻译质量保驾护航。如《捎话》英文版译者为新加坡翻译家、小说家程异(Jeremy Tiang),曾任普林斯顿大学驻校翻译家、国际布克奖和美国国家图书奖(翻译文学奖)评委,译过刘心武、刘亮程、张悦然、双雪涛、颜歌和骆以军等人的小说。《捎话》阿拉伯文版译者为埃及翻译家、比较文化学者叶海亚·穆罕默德·穆赫塔尔,他深耕译坛十余年,翻译了余华、贾平凹、刘震云、周大新、徐则臣、刘亮程、吉狄马加等多位中国著名作家的作品和多部有关中国主题的图书。此外还有如中华图书特殊贡献奖获得者吉姆·克齐泽(Cem Kizilcec)、韩斌(Nicky Harman)等,阿拉伯语翻译家阿齐兹(Abdel Aziz Hamdi)、哈赛宁·法赫米(Hassanein Fahmy Hussein)等,匈牙利译者克拉拉(Klara Zombory),德语译者白嘉琳(Karin Betz),印尼语译者翁鸿鸣(Agustinus Wibowo)等。他们出色的翻译提升了目标语市场对译林社图书的接受度,加深了外国读者对中国文学和中国文化的理解。

深度介入营销,强化国际传播影响力

译林社深度参与“走出去”项目,与国外出版社加强垂直纵深合作,共同推广作家作品,增强与国际读者互动,提升国际传播实效。多个“走出去”项目出版后受到海外市场广泛认可,产生了出色的社会效益和读者影响力。如邀请作者刘亮程赴阿布扎比参加《捎话》阿拉伯文版新书首发式,在韩国外国语大学参加“刘亮程作品中韩共读会”,推广《一个人的村庄》韩文版。两场活动均反响热烈,引发中阿、中韩媒体广泛关注。阿拉伯文版持续在各大国际书展和线上线下销售平台进行充分展示与推广,在阿拉伯语世界产生了广泛的社会影响力;《捎话》英文版于2023年伦敦书展期间上市,在亚马逊、巴诺书店、水石书店等英美主流图书销售渠道全面销售,并得到《出版商周刊》《亚洲图书评论》等权威期刊书评推荐,国际传播落地有声、效能显著。再如《金色河流》塞尔维亚文版出版后,译林社携作者鲁敏赴塞尔维亚参加图书推广活动,在贝尔格莱德大学语言学院、塞尔维亚久负盛名的文化和科学机构马蒂察·斯尔普斯卡等与大学生、出版界、文学界人士进行了分享与交流,引起读者对中国文学的极大关注,受到了塞尔维亚两大权威报纸《政治报》与《今日报》的专栏采访及书评推荐,进一步提升了中国文学的影响力。《忘记我》法文版出版后,译林社陪同作者徐风追寻钱秀玲的足迹在比利时进行深度寻访,在比利时普通民众中有力地推广了中国故事和中国文化。这些“走出去”图书在海外真实有效地落地,文化影响力和市场号召力不断提升,体现出译林社的品牌力量、作品品质,更彰显出译林社国际传播工作特色鲜明、实效突出的优势,在新时代不断登上新平台。

推动原创文学走向世界,构建人类文化共同体

文学作为民族文化、精神与价值观的重要载体,不仅是国家历史传统的体现,也是当代国家形象的重要展示窗口。因此,推动中国文学走向世界,是提升我国国际传播能力的关键途径之一。然而,原创文学“走出去”并非一帆风顺,面临诸多挑战:文学作品的翻译难度较高,海外译者资源相对匮乏,版权输出往往依赖外部资助,海外出版社的合作资源有限,许多海外读者对中国文学仍感陌生。这些因素共同制约了中国文学在国际上的广泛传播。作为中国文学国际化的推动者,我们必须深入分析国外读者市场,积极积累优质文学内容资源,拓宽输出渠道,并不断创新合作模式。唯有如此,才能突破中国当代文学在国际普通读者中影响力有限的瓶颈,逐步实现中国文学在海外更广泛的接受与传播。■

(本文作者为译林出版社副总编辑)