今年是中国共产党成立100周年。过去一百年,中国共产党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。回望百年历史,它告诉我们:人民,是永远的江山!群众,是永恒的考官!现在,中国共产党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。

今天,让我们通过《赶考——西柏坡的历史回响》,一起回望征程。

审视历史的长河,人们会看到这样的情况:一些不起眼的小地方却承载着决定一国命运的重大事件,如嘉兴南湖的一条小船、贵州遵义的一栋小楼,还有这本书中记载的河北平山的一个不足百户人家的小村庄——西柏坡。

小船、小楼、小村,各自承载着决定中国历史走向的大事件:

小船上诞生了中国共产党,这是一件开天辟地的大事。

小楼里决定了结束“左”倾错误路线在党中央的领导,甩掉“洋拐杖”走自己的路,确立以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,从而在极其危急的情况下挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,标志着中国共产党的成熟。

小村庄里承载的大事件比较多:

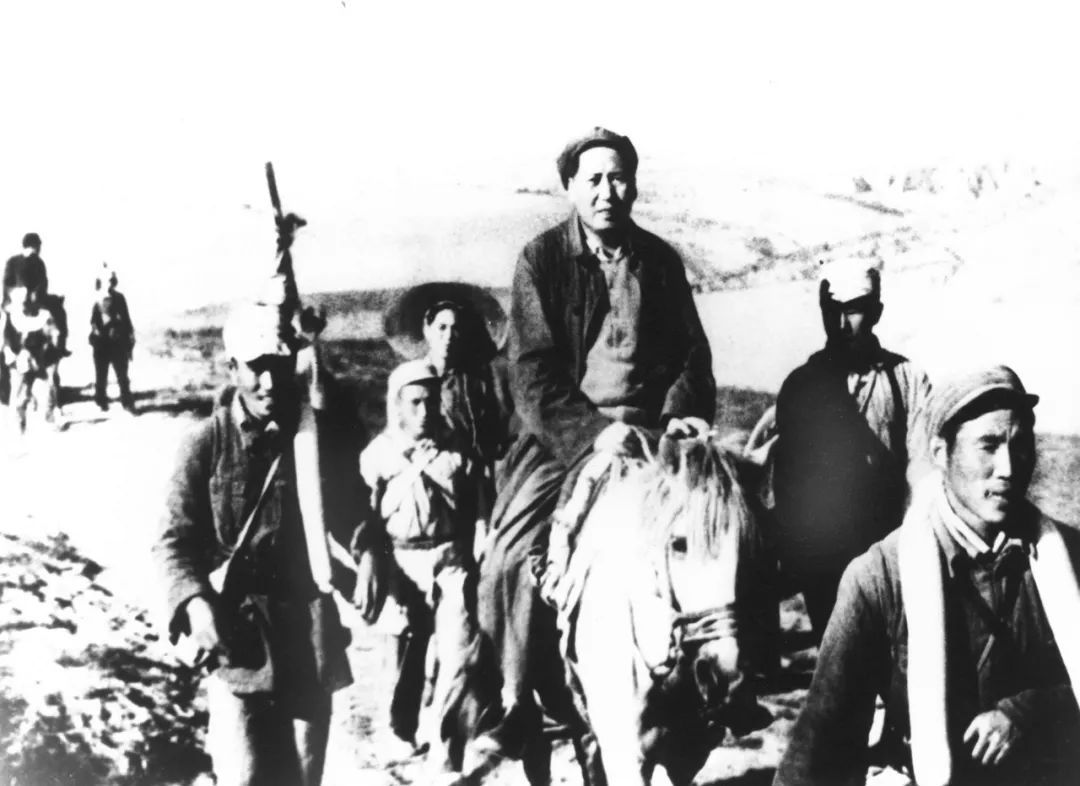

在这里,毛泽东和他的战友们运筹于帷幄之中,决胜于千里之外,指挥了决定中国命运、让世界震惊的辽沈、淮海、平津“三大战役”。

在这里,召开了中国共产党的七届二中全会,决定将党的工作重心从农村转向城市;酝酿召开政治协商会议和成立民主联合政府,描绘着新中国的宏伟蓝图。

在这里,毛泽东在七届二中全会上向全党发出了一个前瞻性的告诫:“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。……中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。这一点就必须向党内讲明白,务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”

还是在这里,中央机关启程前往北京谋划开国大事。临行前,毛泽东意味深长地说:今天是进京的日子,进京赶考去。……我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。

时间过去了70多年,战争的硝烟早已散去,当年绘就的蓝图正一一实现,新中国已经屹立在世界的东方。当西柏坡慢慢淡出人们的视野时,一个当年从那里发出的声音却顽强地穿越时空,不断撞击人们的耳膜,令人感到振聋发聩。这个声音是毛泽东发出的,内容就是“两个务必”和“赶考”。经过岁月的沉淀,小村庄留下了意义深远的中国共产党如何长期执政的历史命题。这是党在历史的转折关头,面对新形势做出的具有划时代意义的战略预见。

回眸这段历史,毛泽东关于“两个务必”和“赶考”的声音是一个具有警示性的预见。这个预见出自一个政治家的远见卓识,这个警示并没有由于时间的久远而淡化,反而被现实证明显得越来越重要。

新中国成立不久发生的“刘青山、张子善案”,是首个证明毛泽东发出的警示并不是过分担忧的典型案例。“因为胜利,党内的骄傲情绪,以功臣自居的情绪,停顿起来不求进步的情绪,贪图享乐不愿再过艰苦生活的情绪,可能生长。”“可能有这样一些共产党人,他们是不曾被拿枪的敌人征服过的,他们在这些敌人面前不愧英雄的称号;但是经不起人们用糖衣裹着的炮弹的攻击,他们在糖弹面前要打败仗。我们必须预防这种情况。”剖析这些昔日功臣在糖弹面前打败仗的原因,不外乎“骄傲情绪”“以功臣自居”“不求进步”“贪图享乐”这些因素。

和平时期有可能产生腐败和产生腐败的原因,毛泽东的预见和分析都很准确。

毛泽东的预见是有根据的,并非空穴来风或出自想象。这些根据来自以往中国革命实践过程中已经发生的案例,来自民主人士的担忧和善意提醒,来自史学家对明亡和大顺国迅速覆亡原因的深刻剖析。这些案例、担忧、政息人亡等综合信息的积淀,让毛泽东发出了历史性的警示。

毛泽东警示中概括的那些现象不仅中国有,外国也同样有。20世纪80年代末90年代初苏联和东欧的剧变,也同样证明了毛泽东预见的前瞻性。世界上第一个社会主义国家苏联,经过70多年的经济建设,已经成为世界强国,在第二次世界大战中战胜了不可一世的德国法西斯,最后却在和平时代亡于自身的迷茫、懈怠、颓废、腐败。这个教训不可谓不惨痛深刻。

当历史进入新的历史时期时,我们面临的情况更为严峻。经过40多年的改革开放,中国的对外窗口打开,经济社会迅速发展,生产力水平快速提高,市场物资极为丰富,人民生活水平不断提高,经济总量已进入强国行列。在这种大背景下,毛泽东当年在西柏坡警示中提到的种种问题大面积出现,已经危及党和国家的生死存亡了。历史和苏东的教训就在前面不远,这不能不让人警醒。面对历史和苏东的惨痛教训,习近平总书记有过一段意味深长、令人深省的话:“我们国家无论在体制、制度上,还是所走的道路和今天所面临的前所未有的境遇,都与前苏联有着相似或者相近乃至相同的地方。弄好了,能走出一片艳阳天;弄不好,苏共的昨天就是我们的明天!”因此,他在十八届中央纪委三次全会上进一步强调:坚决反对腐败,防止党在长期执政条件下腐化变质,是我们必须抓好的重大政治任务。

70多年过去了,西柏坡已成为爱国主义教育基地,每天接待着来自四面八方的参观者。2013年7月,习近平总书记又一次来到西柏坡,他在座谈会上说:毛泽东同志当年在西柏坡提出“两个务必”,包含着对我国几千年历史治乱规律的深刻借鉴,包含着对我们党艰苦卓绝奋斗历程的深刻总结,包含着对胜利了的政党永葆先进性和纯洁性、对即将诞生的人民政权实现长治久安的深刻忧思,包含着对我们党坚持全心全意为人民服务根本宗旨的深刻认识,思想意义和历史意义十分深远。全党同志要不断学习领会“两个务必”的深邃思想,始终做到谦虚谨慎、艰苦奋斗、实事求是、一心为民,继续把人民对我们党的“考试”、把我们党正在经受和将要经受各种考验的“考试”考好,使我们的党永远不变质、我们的红色江山永远不变色。他满怀深情地说:“西柏坡我来过多次,每次都怀着崇敬之心来,带着许多思考走。对我们共产党人来说,中国革命历史是最好的营养剂。”

毛泽东当年在西柏坡发出的警示给人们的启示是深刻的,影响是深远的。

在理论上,在西柏坡召开的七届二中全会上,毛泽东向全党提出的“两个务必”,也是对1945年延安“窑洞对”的进一步思考和升华;一人,一家,一团体,一地方,乃至一国,都会出现“其兴也浡焉,其亡也忽焉”的周期性历史规律,而代表中国最广大人民群众利益的中国共产党,必须找到打破这个“周期率”的有效方法。毛泽东等老一辈领袖找到的方法就是人民民主,“只有让人民起来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息”。这个创新理论的提出,丰富了马克思主义理论中国化的内容,为中国共产党的长期执政提供了理论依据。

在实践上,西柏坡的警示不断地提醒着人们,作为执政党,为人民服务的精神时刻不能懈怠,应当根据时代发展和国内国际的风云变幻,不断加强自身建设,找到拒腐防变的有效方法,制定有效措施,营造风清气正的党风和社会风气,永葆党的先进性,以党的长期执政实践来打破“周期率”。这是一个执政党长期的课题。

当年在西柏坡发生的事情已经静静地进入历史,唯有毛泽东在这里发出的警示声犹如洪钟长鸣穿越历史的长河形成巨大的回响。每一个对历史、对未来有责任担当的人,都应当经常用心倾听这个来自西柏坡的回响。

这是西柏坡留给世人最宝贵的财富。

《赶考——西柏坡的历史回响》

作者:李春雷

责任编辑:詹斌 邓玉琼 曾文英

出版时间:2021年10月

定价:32.00元

内容简介:作品系报告文学,深入探究了我党从1947年被迫撤离延安的生死关头到1949年实现定都北京、奠基建国大逆转的盛衰之理、败胜之道。通过选取中共第一代领导集体在西柏坡工作、生活的特殊历史片段,作品生动展现了我党在面对复杂多变的国内外形势下精诚团结,紧密依靠群众,勇于批评和自我批评,集中群智、奋发向上的优良传统,以及谦虚谨慎、不骄不躁、艰苦奋斗的“两个务必”良好作风,形象阐述了一个永恒的历史真理:人民是永远的江山,群众是永恒的考官。我党在西柏坡第一次对执政党如何长期执政这一历史命题进行了深入思考,发出了“赶考”这一具有历史警示意义的回响。

咨询热线:0791-88517295

13970022781(姚老师)

来源:江西高校出版社社科图书出版中心

编辑:范文婷

审核:詹晓钟