小说经典桥段总是说,某个人的传奇,多年后回想起来,冥冥之中自有预兆,但现在我回想起五年前与孟老师相识,似乎也没什么特殊的。

当然,这并不稀奇。我们不是传奇。毕竟,我们只是百万作者、几十万小编中的一个,一个为了自己的梦想写作的作者,一个为了营销自己的书花式用力的小编。

但是,你见过一个作者写本类型化小说,还要附上自己的文学主张吗?你见过一个作家由纯文学作品转写通俗作品,只是为了坚持一个文学理念吗?

也许他的主张有待探讨,也许他的理念有待完善,但是,在“躺平论”日益盛行的年代,他,或许能为你诠释什么是梦想,甚至理想。

”

“无春年”的春天

2019年,这个“无春年”的春天,我在单位小会议室里第一次见到了认识五年的孟繁勇老师。乍暖还寒时节,他穿着一件深色夹克,背个双肩包,笑容憨厚地走了进来,当他在暖色的灯光下打开话匣子时,我才觉得之前通过文字交流得来的儒雅印象,被彻底颠覆了。

五年前刚认识那会儿,他只是徐老师介绍给我的书评人之一。那段时间,因为推荐意大利作家库尔齐奥·马拉巴特的《完蛋》,我与资深出版人徐老师闲聊,他说你可以把书寄给我一个朋友,他文笔好,写东西很快,这本书适合他。马拉巴特在国内没什么名气,但是书很有价值,适合这类书的人,我默认是热爱文学的。抱着十二分的恭敬,我加了这位朋友的QQ,对方很爽快地答应了,言语之间热切而疏离——言语很客气,表述很官方。几天以后他就交稿了,简洁精辟的语言,清晰严密的逻辑,的确是书评的范本。后来我知道他在一家有名的杂志社做记者,平时也写小说,但当时我并不负责国内小说的出版,也就没对相关话题深入下去。

三四年间,我的手机几经改换,QQ却一直固执地记录着所有痕迹,哪怕只有一两次业务接触,联系人也会进入这个魔法簿。我们或许只说过一次话,或许也曾深聊过某个问题,但岁月迁延,天宽地阔,光阴如水,永远无法停留。我们都只是陪别人走一段路的人。

2018年我开始兼做国内原创作品的出版业务,四处留意合适的作品和作者老师。我记得孟老师写原创作品,文笔也好,而且依照记者走南闯北的业务便利,他应该有很多故事可以讲。抱着试试看的心态,我从魔法簿里找到了孟老师。询问,邀约,一切似乎水到渠成,他很快发了篇悬疑小说给我,中心意思是一次刺杀小说家的杀人交易,语言华丽精致,亦真亦幻的叙述中夹杂了奇幻、神话,以及抽象的哲理。也许这可以看作他将通俗题材和纯文学写法的一次嫁接,但我无法确切估量市场反响,此事不了了之。

但由此开始的另一种合作是我未曾料到的。当时国内文化悬疑类作品正方兴未艾,有一天闲聊时说到正在热播的剧集《古董局中局》,孟老师语出惊人地说,这种题材我研究过,我的想法是把《达•芬奇密码》与《古董局中局》结合起来,然后用我的“时间轨迹”手法来写作,我有信心构建一个寻宝宇宙。

什么是时间轨迹?

就是一种关于写作的手法,我这么多年……

吧啦吧啦,他开始阐述,我听得云里雾里,心里只有一个感觉:之前他的用词一直有点半官方,怎么突然如话痨附体了,这事靠谱吗?

被时间轨迹占据的人

现在我看着坐在灯影光晕里的孟老师,听他讲自己和时间轨迹的种种,心里有一种不真实感。他说他从国企出来到北京闯荡,就是不甘于时间轨迹从此沉寂,二十年前他就曾勇敢地去阐述自己这种文学认知,二十年后,他依然在为了时间轨迹而努力,为此他犹豫过,彷徨过,消沉过,甚至想过如果没有时间轨迹,自己的一生都不会有乐趣。当然,最后这句是一时激动,但在他为此去武当山冥思时,他将自己抽离出来,最终获得了新生:不只是内心的平静,还有从此更为深沉的坚持。

作者孟繁勇为创作特地到武当山闭关

看日出必须守到拂晓。要爬山,就爬到顶。

后来我回想,对于他话语里的热情、激动、不甘、不平,乃至更加复杂的东西,我并未完全领会。我像一个站在文学殿堂外的人,用多么冷酷的话语对他说:我们对这个题材OK,我们想看故事写得有多好。读者喜欢这个故事是最重要的。

其实,我心里很被他的执着打动,但是,我不能多说。我是个现实的小编。

一个月后,他把故事简介发给了我;两个月后,他提交了样章。故事的名字叫《故宫未展出文物》,讲述了懵懂小记者刘亦然陷入女友被绑架风波,由此开始了一系列冒险经历。乍一看,这是个很俗套的故事,但是,它的第一章成功吸引了我,不在于开篇就要去盗一份机密档案的噱头,而在于,它那种把时间和空间一再拉升的延展性,以及简洁的文字里蕴含的文雅与精致。这是一个想想就能铺展很多的开局,“前门大栅栏,清古万向斋”,斋主陈玉清收一件卖一件,不为卖货,只为守宝,其子陈其美团城献宝,蒙眼鉴宝,短短千字,陈家人的文采风流、洒脱不拘跃然纸上。及至这代清古斋传人陈蕾出场,故宫门前初见,写尽了一个独立智慧、气场强大的女主角形象。可以说,孟老师谙熟故事结构、人物塑造和语言韵律的多项技巧,不仅将一个俗套的故事讲得极具韵味,而且悬疑感十足,不逊于目前市场上流行的那些同类作品。

但是,时间轨迹在哪里?

我一面对孟老师这种高效表示钦佩,一面又感叹自己的迟钝,于是请他当面指导。我们坐在热气腾腾的烤鱼前,用非常世俗的方式谈论似乎那么深奥的文学理念——在我看来,真实,也透着些“荒诞”。他讲了自己所理解的文学和文学史,讲了自己研究世界流行小说的认知,最后总结说,他认为,小说是时间的艺术,时间轨迹就是要打破人称叙述的藩篱,使文学呈现新的面貌。以下姑且引用吧:

小说被以文字的形式描述呈现,无论是全知全能视角、内视角、外视角等,基础是建立于某个感官系统之下的叙事视角。脱离开感官系统,不会产生任何叙事视角。也就是说,叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度,同样的事件从不同的角度观察就可能呈现出不同的面貌,来源于刺激物为感官系统提供的角度。但上述叙事视角有一个共同弱点,都忽视了时间存在的重要影响。

我们将重新定义的时间概念(以下所述时间,皆为重新定义的时间概念和时间存在状态),即时间状态顺序发生为过去、未来、现在,而非过去、现在、未来。三个时间概念在小说中的存在模式,分别为:“过去,是早已消逝的未来;未来,是尚未到来却已注定消逝的现在;现在,是不断消逝的过去。”每一个皆为独立时间,每一个独立时间,皆包含着过去、未来与现在。

我听得有点吃力,一时觉得自己明白了,但很快又陷入更大的疑惑,于是不断质问,时间在这种貌似不友好又极其和谐的交流中点滴流逝,不知时空几何。应该说,我的懵懂源于我离“文学”有点远。我就是一个普通读者,既不会妄自菲薄地认为,看不下去深奥的《尤利西斯》就是不够有深度,也不会沾沾自喜于多少年看了多少小说,对流行作品至少有基本认知。但对文学理论来说,我是相对陌生的。那么,我有资格评价一个理想主义者的这种文学创新吗?

我不确定。

走在星光之下、行人稀少的大路上,孟老师说,你不理解没关系,我相信我的理念会为越来越多的人知道和理解。我开玩笑说,我不知道是不是同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利。他说,不用生命,那是我的事,你尽力就好。我说,好,但行好事,莫问前程。

那一刻,夜风拂过,朗月在天,长空幽蓝,我忽然想到了多年前的自己,那时候相信一定能发热发光,那时候相信梦想就在远方。无知者无畏,但是,当你知道了一些后,梦想,也许弄丢了吧?

孟老师是幸福的。

也许讲个好故事就够了

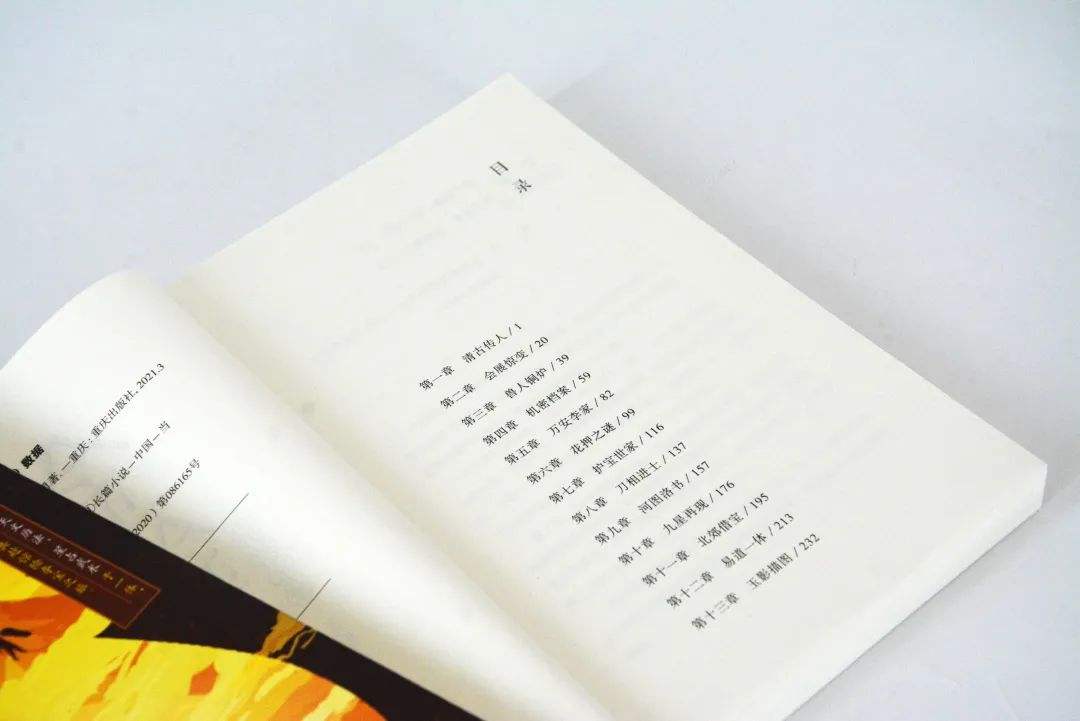

故事开始了就停不下来,孟老师以飞一般的速度完成了第一部,讲述故宫未展出文物和崇祯宝藏的谜题。

崇祯藏银

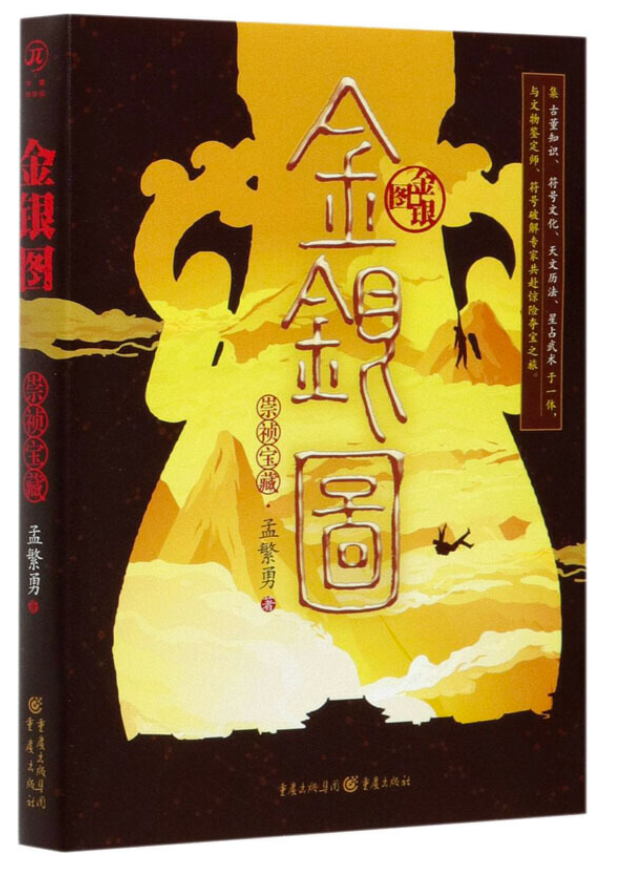

为了与市场上其他寻宝冒险类作品区别开来,刚开始我们就确定书中不能出现玄幻情节,《金银图》的核心在于谜题的拆解,是一种关于智力和知识的考验,而非为了惊险刺激故意夸张离奇,它更像初代寻宝故事《夺宝奇兵》《达•芬奇密码》,讲究短兵相接,原始原味。但是,这可能带来问题:由于不够奇幻,读者体验感会降低。

孟老师想到了一个非常考验作者的写法:增加反转和悬疑感,不给读者厌烦的空间。鉴于戏剧舞台的家学渊源,他巧妙地在每一章都做了不止一个扣子,不仅增加了反转,而且合理地把整个寻宝过程做成了“狼人杀”,每个人物不再是脸谱化的善恶分明,而是更具现实性和复杂度,一个涉及文物部门、商业组织、江湖门派及护宝世家等各方势力的宏大江湖由此而生,行走其中的四人主角团,将带读者见识一个不为人知的寻宝传奇。

不得不说,孟老师的创作非常成熟,为了确保所涉知识的准确性,也为了呈现更加立体的效果,他将自己多年的积累全部整理出来,对一些民间风行的风水占卜等被认为是迷信的行业,他亲自去一些地方采访,了解到完全不同的生活和民俗。这些都被他巧妙地应用到了《金银图》里,呈现出包罗万象又极具真实感的特色,可以说,这里面的知识和故事是独有的。

但是,这也带来了另一个问题,因为这个局非常复杂,每件文物都包含一类知识,理解整个谜题需要很高的逻辑推理能力;而为了简洁明了,集中主线,孟老师将几十万字砍到了不到二十万,使整本书看得人总是处于紧张状态。我说,孟老师你可真狠啊,加点感情线调剂一下吧,他说不加;我说,孟老师,主角就不能茶余饭后互动一下吗,他说没时间,一共才七天;我说,孟老师你这么快的节奏,看了好累,他说这就是独特风格啊,可能有人不喜欢,但他会记得《金银图》是一本独特的小说。因为除了以上种种元素,它还有时间轨迹。

金银图书签

《金银图》最为显著的特征,是对在时间轨迹定义下的时间存在状态,有了全新的理解,即过去、未来、现在,三个时间状态同时在人物身上存在,也就是说,既可以是现在,又可以是未来,同时也可以成为过去。哪一种时态的确定发生,来源于另一个人物时间轨迹存在的状态。在故事开篇,刘亦然的存在时间状态是现在,但在另一个人物崔魁的时间状态中却是未来;崔魁的时间状态在陈刚是未来,在刘亦然却是过去。类似时间轨迹的影响在书中不胜枚举,《金银图》所有人物的时间状态,都会因为不同人物在时间意义下的彼此影响,发生完全不同的变化。

看,理想主义者,连创作的故事都是带着执着色彩的,就是这么与众不同。

一年的时间,说短也短,说长也长,我和孟老师从客套的泛泛之交,变成了亲切的同仁之谊,那些关于文化知识要多少的争执,关于人物性格的辩论,关于书名和封面的问题,都在逐渐培养出的默契中顺利解决。拿到第一本样书后我对他说,之前线上交流时,我一直以为孟老师是个很理性的人,即使现在这么熟识了,每次你挂电话时,也还是会很夸张地几乎是客套地说拜拜,但是,第一次见到你、听你说时间轨迹时,我的印象被颠覆了。他说,什么印象,我就是我啊!我说,说得好听些,叫“心有猛虎,细嗅蔷薇”,说得不好听,就叫“五大三粗,撞倒南墙”,话说,你这时间轨迹理论到底管不管用啊?他说,要是十年前你这么问我,我一准掉头就走,现在,我就一个字,等!

的确,我知道文学的最初,就是为讲好故事而生的。我相信,它只要反映美的东西,反映能引起读者共鸣的情感,给越来越成熟、也越来越自我的人类继续前行的勇气,那就是好的作品。不管有多少人能真正理解这个理论,但是《金银图》是个好故事,作者有一个一直坚持的理论,挺好。

本文作者为文重庆出版集团华章同人文学项目组主任、资深编辑

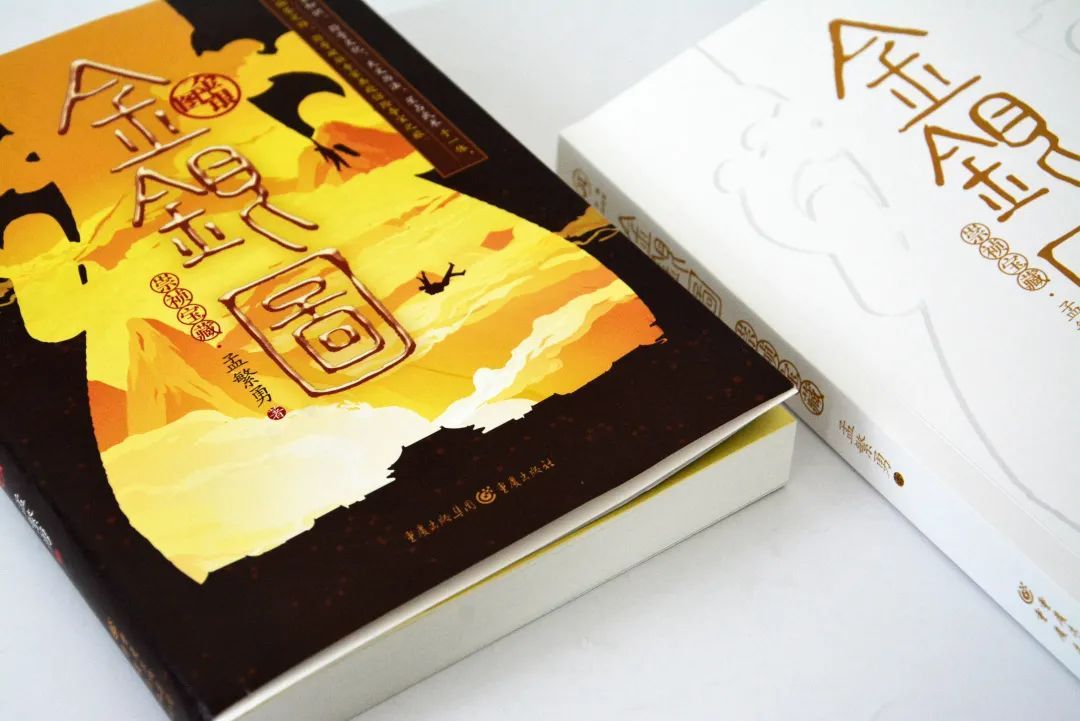

《金银图:崇祯宝藏》

作者:孟繁勇 著

出版社:重庆出版社

分类:文化悬疑小说

END

点击原文了解共享出版平台

</sec