陈寅恪的父亲陈三立,与谭延闿、谭嗣同并称“湖湘三公子”;与谭嗣同、徐仁铸、陶菊存并称“维新四公子”,是近代同光体诗派的重要代表人物,堪称清末诗坛的泰山北斗。1924年,泰戈尔访华,慕名拜访,并以印度诗坛代表的身份赠送陈三立一部诗集,并希望陈三立也能代表中国诗坛,回赠一部诗集。二人的交往传为一时佳话。陈三立不仅诗艺绝佳,气节更是高绝,1937年,卢沟桥事变爆发,“中国必败”的消极言论一时弥漫,失陷于北平的陈三立愤怒驳斥。日伪百般游说,欲招徕陈三立担任伪职,陈三立怒叱驱逐,五日不食,忧愤殉国。

陈寅恪的兄弟们也均是中国近代文化史上的重要人物。大哥陈衡恪(陈师曾),是著名画家、艺术教育家,吴昌硕之后、齐白石之前,中国画坛最重要的人物,他的去世曾被梁启超誉为:“……其影响于中国艺术界者,殆甚于日本之大地震。地震之所损失,不过物质,而吾人之损失,乃为精神。”二哥陈隆恪,曾任上海文物管理委员会顾问,诗风直追乃父,有《同照阁诗抄》传世;四弟陈方恪,著名诗人,风流倜傥,被称为“金陵最后一个贵族”,在抗战期间,不顾安危,参与对日伪政权的情报刺探和人员策反工作,被日军捕获后,遭受严刑逼供也不曾吐露情报,保全了民族气节;幼弟陈登恪,著名古典文学研究专家,应闻一多之延请,担任武汉大学外文系主任,后转任中文系,为武汉大学中文系“五老”之一。

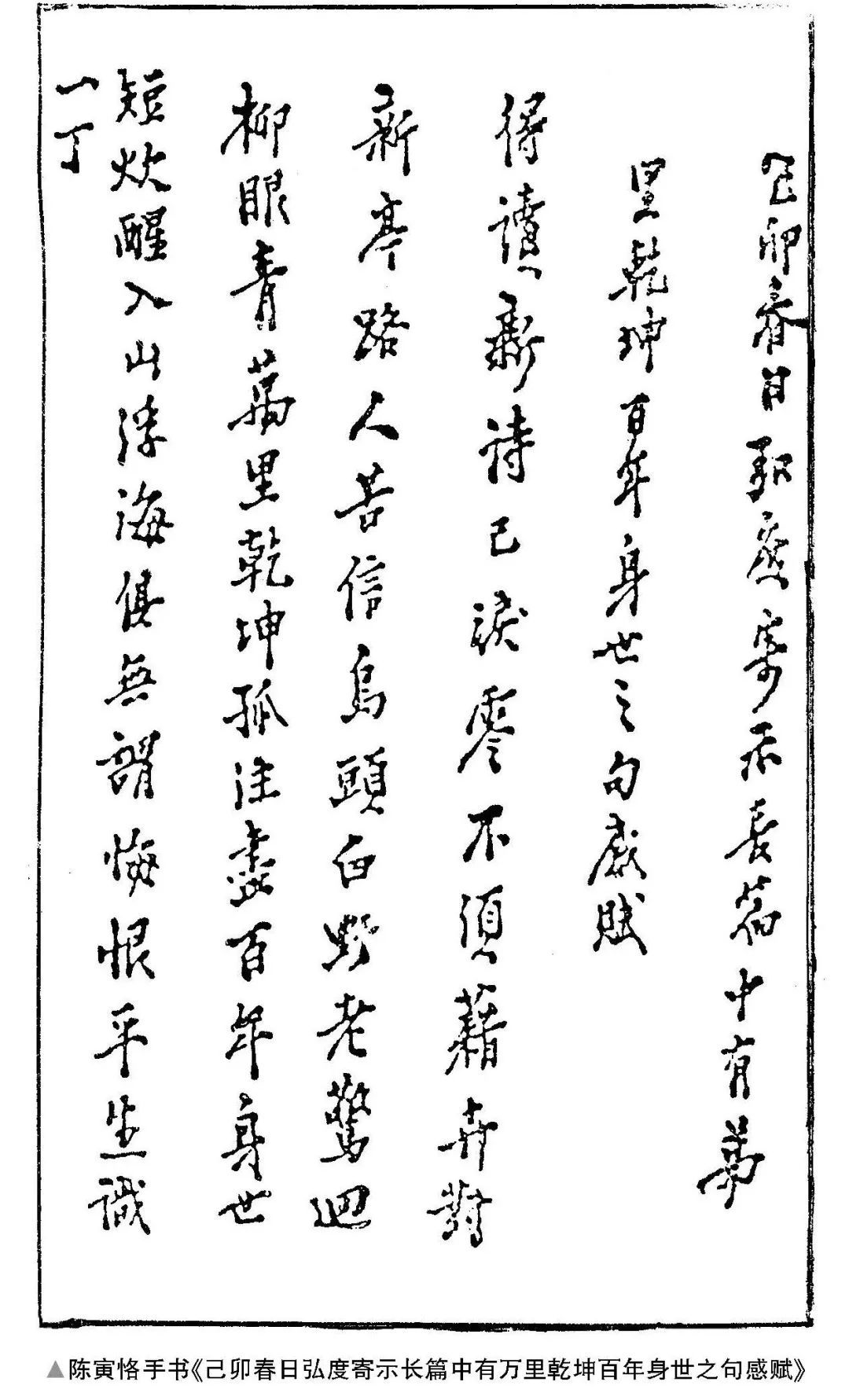

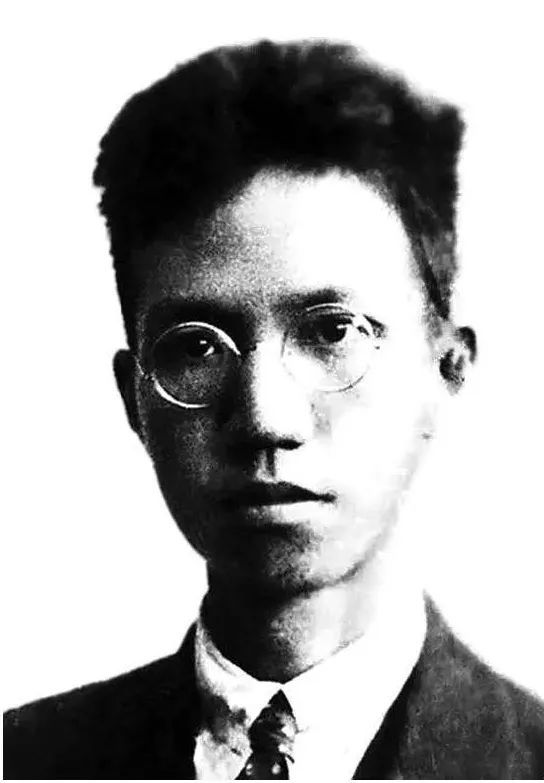

而陈寅恪,作为中国现代集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人于一身的百年难见的人物,与叶企孙、潘光旦、梅贻琦一起被列为清华大学百年历史上四大哲人,与吕思勉、陈垣、钱穆并称为“前辈史学四大家”。他曾以片语只言,令梁启超为之折服,令国内外史学界研究学者叹为观止,被誉为“三百年来唯一人”;他掌握二十余门语言,不仅仅是英语、德语、日语、希腊语等国际通用语言,更是精通梵文、藏文、蒙古文、西夏文、巴利文等罕见语种,甚至于以语文学的方法来研究各种语文和文献,进而构建历史;他诗学功底深厚,家学渊源,不仅流传有许多脍炙人口的诗句,更是独创以诗证史,史诗互证的史学研究方法。

从学养上,从学术成就上,又或者是从治学方法、治学态度上,陈寅恪均在我国史学界、文学界具有极大的影响力。他提倡独立自主的学术精神和研究方法,提出“自由之思想,独立之精神”;苦难之时最见气节,他于抗日战争时期陷入沦陷区,面对前来延请的日本人,他言辞拒绝,宁可拮据饥饿食不果腹,也不在沦陷区的大学担任教职,日军往他的寓所搬面粉,他往屋外搬面粉,手无缚鸡之力却又铁骨铮铮;他冒着日机的轰炸炮火,在西南联大教书,深受弟子们的爱戴,后来成为国学大师的季羡林也说:“听他的课,是无法比拟的享受。在中外学者中,能给我这种享受的,国外只有吕德斯,国内只有陈师一人。”